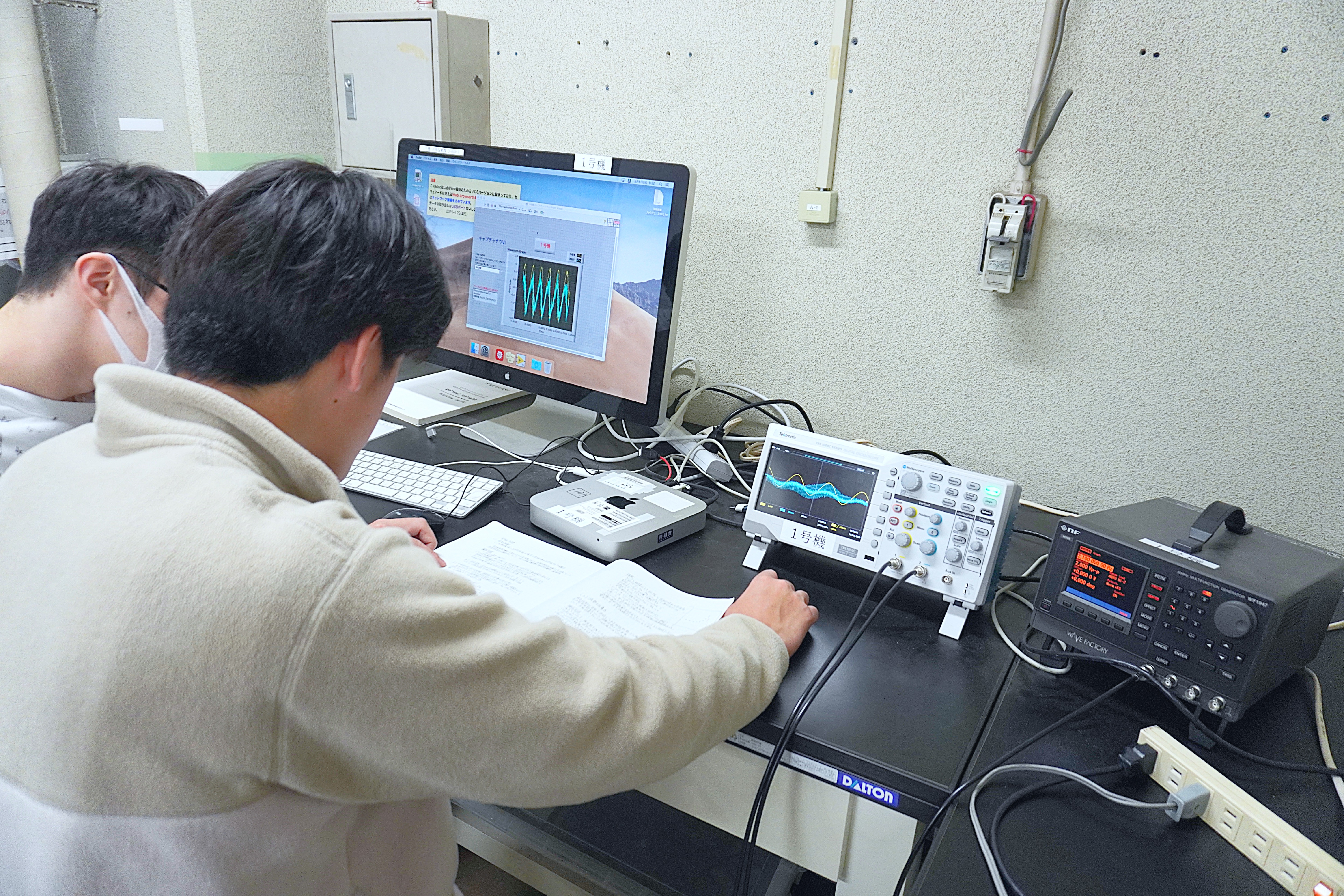

物理学の授業がどのように行われているのかご存知だろうか。理学部第一部物理学科の中で代表的な授業のひとつ、実験を中心に展開される授業を紹介する。この授業は、前期から後期まで1年間続く。しかも、1年次から3 年次まで、物理学実験1〜3というように、少しずつ難易度を上げながら続いていくことになる。吉原教授は言う「なるべく物理学の広い領域をカバーするために、多くの分野から重要なものを選んで、学習効果が得られるように工夫しています」。学生が1年間に行う実験の数は、2年生を主な対象とした『物理学実験2』の場合、元素スペクトルやブラウン運動など11題目。1週目、2週目に1題目ないし2題目の実験を行い、そのうち1題目について3週目に発表の準備、4週目にディスカッション、その後にレポート提出、この流れを1 U N I T として年間で6 U N I T に取り組む。このように,実験から始まる複合的な授業を繰り返すことで、学生たちは経験を重ね、多分野への対応力を高めながら、物理学科の使命である自然現象の追求解明に必要な能力を深めていくことになる。

山場のひとつは、4週目のディスカッションだ。実験の原理と方法、実験データと解析、考察まとめなどの内容を含む発表資料を事前に作成し、10分間の発表後、教員と15分間の質疑応答を行うのだが、その時間は大変密度の濃いものとなる。資料作成の仕方や発表の仕方などについて適切であったかどうか、教員が詳細にコメントをしていく。学生が作成した資料の中身についても、誤字脱字の指摘から始まり、グラフの妥当性や分析結果への論理の導き方などについて具体的な指導がなされる。また、学生の理解度を確かめるための数々の質問が投げかけられる。こうしたやり取りをもとに、最終的にはレポートを作成・提出するが、他のペアのディスカッションにも耳を傾けることで、より多くのヒントや学びを得ることができる。吉原教授は言う「手を動かす実験の部分も大切ですが、実験前の事前学習や実験後の結果解析、そこから何が分かるのかなどの考察も大きな部分です。さらに、人前でディスカッションをやって、レポートを書くことになるわけですから、どれだけ理解ができているのか、自分自身で再確認するための大切なプロセスになっていると思っています」。

授業を担当する吉原教授の研究分野は、超伝導回路を用いた量子力学実験であり、研究開発が盛んに行われている量子コンピューターについて、技術の確立に向けた研究を行っている。その吉原教授が、学生たちの成長に手応えを感じながら取り組んでいるのが物理学実験の授業だという。「春と秋の授業で比べても、実験を行うまでの事前学習、実験後のディスカッション、レポートなど、すべてのレベルが上がっていくのが分かります。ときどき教科書にないことまで調べて発表したり、レポートに書き込む学生もいて、うれしい驚きがあります」と吉原教授。学生から社会人になると、物理学の広く深い知識に加え、さまざまな開発の現場での科学コミュニケーション能力が必要になる。さらに、研究成果を的確にまとめる能力や、それを発信するプレゼンテーション能力なども、ますます重要になってくる。こうした多様な力を総合的に身に付け、鍛えることができる授業。それが、手と頭を総動員する『物理学実験2』であると言えそうだ。

■ 主な研究内容